Ein Synonym für Firlefanz, früheres Thema in der Serie „was bedeutet das eigentlich?“, ist Mumpitz. Es bezeichnet ebenfalls etwas Unsinniges, entstammt aber dem Berliner Börsenjargon, wo damit dummes Gerede oder fragwürdige Gerüchte gemeint waren.

„Mumpitz … was bedeutet das eigentlich?“ weiterlesenBlitzableiter – historische Anfänge in Süddeutschland

Vom Blitz getroffen und überlebt

„Durch einen Wetterstrahl selbst betroffen“ – im heutigen Sprachgebrauch einen Blitzschlag er- und überlebt. Dieses sensationelle Erlebnis veranlasste einen anonymen Poeten aus Bruchsal dazu, Mitte des 18. Jahrhunderts einen mehrseitigen Bericht darüber zu schreiben. Dass damals Blitze noch als von Gott gesandt galten, belegt der Titel: Gottes wundervolle Gnadenspuren und heilige Vorsehung bei entstehenden Donnerwettern.

„Blitzableiter – historische Anfänge in Süddeutschland“ weiterlesenBlümerant … was bedeutet das eigentlich?

So wie das Wort saumselig aus der Reihe „Was bedeutet das eigentlich?“ nicht auf einen vermeintlich seligen Hosensaum zurückgeht, hat auch blümerant nichts mit Blümchen oder Glücksgefühlen zu tun. Ganz im Gegenteil: Wenn uns blümerant zumute ist, fühlen wir uns übel, vielleicht gar schwindelig mit einem flauen Gefühl im Magen.

„Blümerant … was bedeutet das eigentlich?“ weiterlesenMit Gebeten gegen den Hagel

Hagelprozessionen bis heute

Überflutete Keller und Straßen, umgestürzte Bäume, zerstörte Ernten und Felder – so sieht es zumeist aus, wenn Unwetter mit großen Hagelkörnern über das Land fegen. Für die finanziellen Verluste entschädigen heute Hagelversicherungen. Früher erhofften sich die Menschen Hilfe durch Gebete und Hagelprozessionen.

„Mit Gebeten gegen den Hagel“ weiterlesenHagestolz … was bedeutet das eigentlich?

Ein hagerer und stolzer Mann – auf diesen beiden Adjektive scheint auf den ersten Blick der Begriff Hagestolz zurückzugehen. Dazu würde auch das gleichnamige Gemälde von Carl Spitzweg als Beitragsbild hier passen. Doch weit gefehlt …

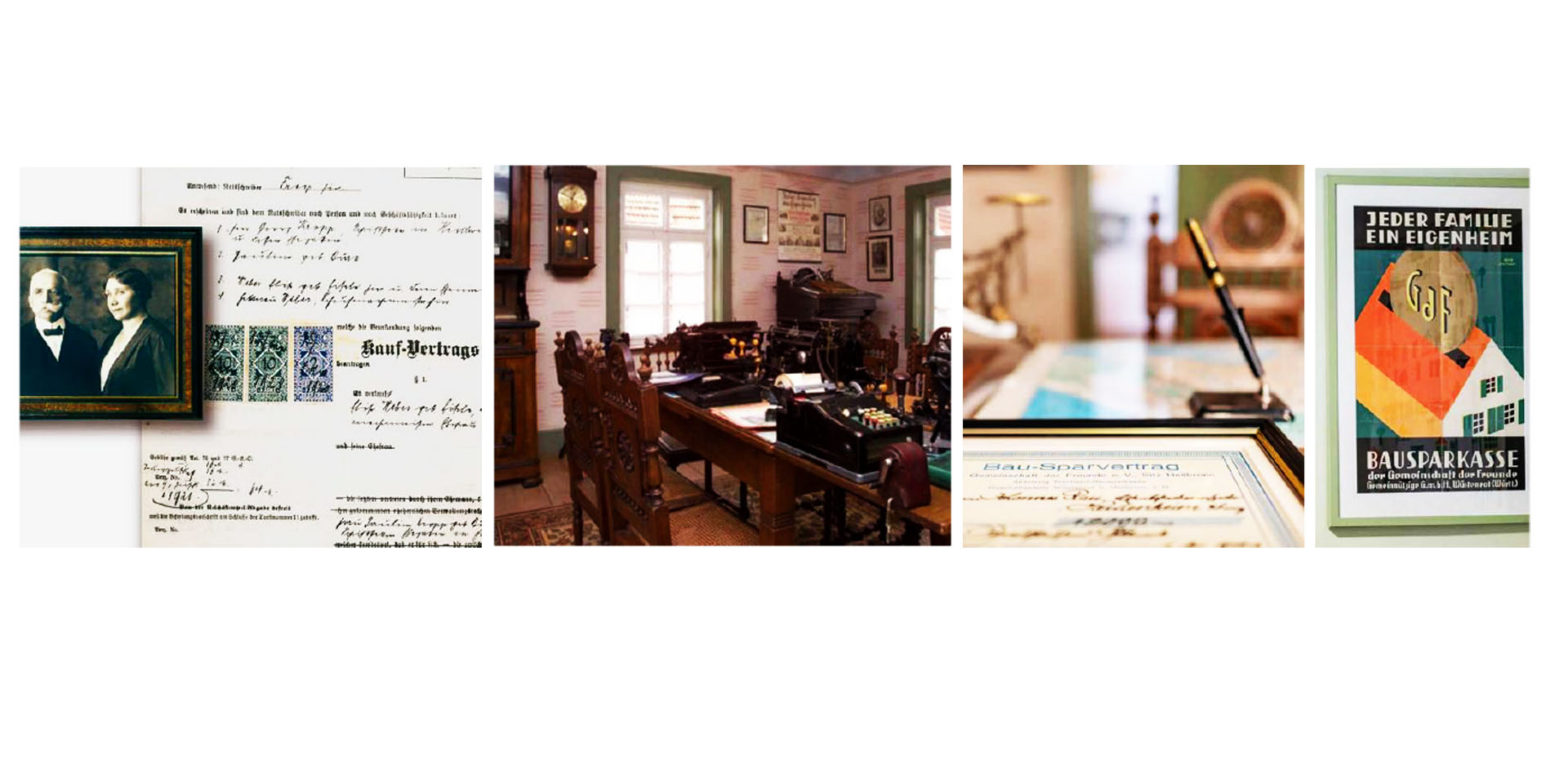

„Hagestolz … was bedeutet das eigentlich?“ weiterlesenEs begann vor 100 Jahren in Wüstenrot

Historische Anfänge des Bausparens in Deutschland

„Es begann vor 100 Jahren in Wüstenrot“ weiterlesen„Und da ist nun die Wohnnot […] Wir müssen heraus aus der vernichtenden Atmosphäre der Großstadt, müssen den Einzelnen frei machen aus sklavischen Mietverhältnissen […], dass er ein Stück eigenen Bodens unter den Füßen und ein Dach über dem Haupt hat.“

Georg Kropp („Aus Armut zum Wohlstand“, 1920)

Saumselig … was bedeutet das eigentlich?

Es gibt viele Gründe, sich zu verspäten. Einer ist, sich zu verfranzen (siehe voriger Beitrag „was bedeutet das eigentlich?“), weil das Navigationsgerät oder die eigene Kartenlese-Kunst versagte. Ein anderer Grund mag unsere saumselige Natur sein, weil wir gerne bummeln und vor uns hin trödeln. Wer hat deshalb nicht schon das ein oder andere Mal einen Termin versäumt?

„Saumselig … was bedeutet das eigentlich?“ weiterlesenFestungssommer Oberrhein 2021

Die Kasematten in Rastatt waren einst ein riesiges Gefängnis. Während der Badischen Revolution wurden darin tausende, demokratisch gesinnte Aufständische im Jahr 1849 interniert. Zum Festungssommer Oberrhein 2021 erleben die alten Festungsgewölbe ihre Wiedergeburt als frei zugänglicher Besuchermagnet.

„Festungssommer Oberrhein 2021“ weiterlesenVerfranzen … was bedeutet das eigentlich?

Vom Klang her erinnert verfranzen an Firlefanz, der zuletzt vorgestellte Begriff unter „was bedeutet das eigentlich?“ Allerdings hat verfranzen eine andere Bedeutung und die interessantere Frage hier ist, woher der Ausdruck kommt. Er scheint auf den ersten Blick etymologisch mit dem Wort französisch verwandt zu sein. Das aber stimmt hier nicht.

„Verfranzen … was bedeutet das eigentlich?“ weiterlesenArchäologische Wanderausstellung „Verknüpft und zugenäht!“

Hightech-Textilien aus der Steinzeit

Atmungsaktiv, reißfest, thermoregulierend, wasserabweisend … alles bekannte technische Eigenschaften heutiger Chemiefasern, aus denen Funktionskleidung und Taschen bestehen. Archäologische Funde in der Ausstellung „Verknüpft und zugenäht!“ aber belegen: Schon unsere Vorfahren vor 6000 Jahren stellten textile Objekte aus Naturfasern her, die wasserdicht und strapazierfähig waren.

„Archäologische Wanderausstellung „Verknüpft und zugenäht!““ weiterlesen